イベント情報, 太田新之介作品集

丹波沓茶碗 銘「月天子」(がってんし)

丹波の引出し茶碗作りに挑戦して早5年が経つ。

灼熱の火中から取り出したものを水に浸けて急冷させたものや、自然に冷やしたものなど試作を繰り返してきた。

そして今回の窯から3点の引出し作品が出た。挑戦してきた甲斐があったと思った。

艶のある薄い灰グリーンの器体は何故か月をイメージさせた。

シテ「南無帰命月天子。本地大勢至…」。

謡を習い、観世会館に出演した頃、盛んに「羽衣」に登場する月(月宮殿)の天子「月天子(がってんし)」の節を謡っていた。

月天子の住むという月宮殿が、と。

得も言われぬ色合いが美しい情景を見せたのである。

丹波沓茶碗 銘「山ノ神」(やまのかみ)

山の神・大山祇命(オオヤマツミノカミ)は近くの三嶋大社の主神である。

私は木造の伝統建築を創ってきたことから木を伐るために山に入り、折々山の神々に祈って来た。

茶碗の景色を観ていたら、石のレリーフや古代エジプトやアンコールワットを思い出されたが、突如として山の神に祈っている情景が浮かんできた。

何故にそうなったのか分からないが、それが決め手となり、「山ノ神」とした。

そういえば沢山の木を伐り、使ってきた。樵隠庵の号も樵が隠れると命名されたものだ。

愛すべき山の神はもう一人近くに鎮座ましましているが…。

丹波沓茶碗 銘「丹霄」(たんしょう)

即興で禅語の「彩鳳丹霄舞」より「丹霄」と名付けた。

焼成温度が千度程になると胎土に付いた薪の灰が溶け出し、得も言われぬ景色を作り出す。太古から繰り返されてきた土と薪と火の芸術といえるものだ。

その炎あたる器体正面は黄変、褐変、黒変し様々な模様を生み出す。

特に伊賀、信楽、備前などの土とは違い、丹波の原土を私は好む。

「丹霄」は朝焼けの紅く美しい空をいう。

目出度い銘だと思う。

丹波沓茶碗 銘「摩訶迦羅」(まかから)

- 手にしてから暫く銘を付けずにいたが、或る日ふと見ると、大黒天が小槌を持って出てくる姿が観えた。

幼い頃、漁師の父は七福神の恵比寿・大黒天を祀っていて、何かにつけ拝んでいた。

景色の大黒天と父が重なった。大黒天は元来ヒンドウ―の主神の一人で、破壊神としてのシヴ神(大自在天)の別名であり仏教に入ったとされる。

サンスクリット語の「マカーカーラ」で訳では「摩訶迦羅」と音写する。

偉大な黒い神、偉大な時間を意識してご加護があるように、と名付けた。

渋い仕上がりであるが、丹波の原土の特色を遺憾なく発揮したすがた・かたちとなり、亡き父の拝む姿を思い出させる一碗となった。

懐の深さが好ましい。

丹波沓茶碗 銘「八風吹不動」(はっぷうふけどうごかず)

火を止める前に引き出した丹波茶碗である。

他の作品に比して堂々と静止している姿を感じる。

「八風吹けど不動」この一言が脳裏に浮かんだ。

八風とは仏教の修行にいう「四順(しじゅん)」と「四違(しい)」のことをいう。

人間の苦しみの元となるとされ修行の妨げになるといわれるものだ。

私淑した禅僧は眼の前でこの一行をよく揮毫された。

派手さはないが静かな佇まいが好ましい。

丹波沓茶碗 銘「磐座」(いわくら)

「磐座」とは古神道における岩に対する信仰をいうが、この一碗を手にして凝視していると、何か迫り来るものを感じ、即座に銘が浮かんだ。

巨大な三角形の磐座に通じて自然を畏怖する我が存在を見る思いもした。

この碗に、丹波の原土が醸し出す焼成の美を見ることができる。

想像以上に重さがあり、巨大な岩を感じながら良くぞ出来たものだ、と窯を褒めた。

大岩の如く重い。

それにしても丹波の原土は面白い。

丹波沓茶碗 銘「桃山」(ももやま)

織部十作の一人、陶工元蔵作の黒織部沓茶碗を所持していることもあり、何時か桃山-江戸期の沓茶碗に倣ったものを作ろうと思っていた。

小振りに焼き締まった姿に桃山の美を見た感があった。

これを使えば桃山に帰ることができる。故に「桃山」と付した。

小品で愛着が持てる一碗となった。

丹波沓茶碗 銘「亜蛮」(あばん)

「亜蛮」とはアヴァンギャルドからアヴァンを採り当て字として付けた銘だ。

過去、引出し丹波は何度も挑戦したが、何れも満足の行くものは得られなかった。

今回も焼成中に陶芸家が選んで引き出した一碗だった。

その日の明け方、窯焚きを手伝っていた友人から写真付きの一報が入った。

「おう!やったぞ!」

私の一声だった。

二週間後、窯出しの手伝いに行った私は対面した。

急冷により生じた淡い青の肌艶は色香を放っていた。

「良くぞ出てくれた!」と呟き、思わず唇を寄せた。

前衛といえる形と肌合いは、丹波では見かけないものだと思う。

引出し丹波の得も言われぬ雰囲気は、窯から出てきた他の作品群を席捲していた。

重量感が心地良い。

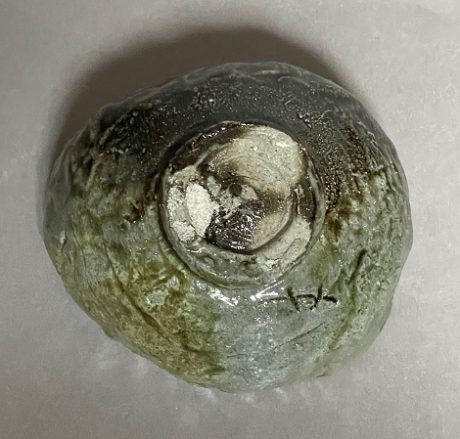

丹波沓茶碗 銘「吾ノ沓」(あのくつ)

形は私が理想とする沓だった。

織部の活躍した江戸初期の抹茶は拝み喫みだった。なぜ沓形が多く作られたかというと、用の美に適っていたことが主因だった。

私の拝み喫みはこの形状を良とした。

当時は茶溜まりというものがなかったとのことで、見込み底は平らに削った。

桃山から江戸にかけて創作された沓茶碗に自分を重ね、「吾ノ沓」とした。

溶けた自然釉が美しく輝いている。

重厚な一碗といえる。

丹波沓茶碗 銘「漆々」(しちしち)

始めて腰高で口辺が開いた形に挑戦した。

窯入れの前まで少し緊張感のない姿だと思っていたが、豈はからんや、窯から出てきたのは、焼き締まり自然釉を纏った美しい容姿だった。

我は今年「喜寿」の祝い。

我が思いを一碗に観て「漆々(しちしち)」漢数字の77と名付けた。

粗茶一服差し上げたくなる理想的な沓碗となった。

ズッシリ重い。